✓ Definitionen ✓ Unterschiede ✓ Integration ERP mit CRM

ERP (Enterprise Resource Planning) und CRM (Customer Relationship Management) sind zwei grundlegende Konzepte im Bereich des Unternehmensmanagements. ERP bezieht sich auf die Integration von Geschäftsprozessen und Ressourcen, während CRM die Verwaltung von Kundenbeziehungen und Interaktionen betrifft. Die beiden Konzepte sind eigentlich zwei getrennte Bereiche, die miteinander verknüpft werden können (und oft auch sollten): In diesem Beitrag schauen wir uns an, warum und wann die beiden Konzepte ineinander greifen.

Unterschied zwischen CRM und ERP

Im Folgenden werden die beiden Konzepte getrennt voneinander in einfachen Worten erklärt:

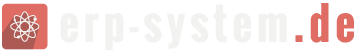

✓ ERP (Enterprise Resource Planning) ist ein Konzept, das sich auf das integrierte Management von Unternehmensressourcen und Geschäftsprozessen konzentriert. Es bietet einen ganzheitlichen Ansatz für die Planung, Steuerung und Überwachung von Ressourcen wie Finanzen, Personal, Produktion, Einkauf und Lagerhaltung. Das Hauptziel von ERP besteht darin, die Effizienz zu steigern, die Ressourcen optimal zu nutzen und die Entscheidungsfindung zu verbessern, indem ein umfassender Überblick über die Unternehmensaktivitäten geboten wird.

✓ CRM (Customer Relationship Management) hingegen ist ein Konzept, das sich auf das Management von Kundenbeziehungen und -interaktionen konzentriert. Es befasst sich mit der Erfassung, Verwaltung und Analyse von Kundeninformationen, um die Beziehung zwischen Unternehmen und Kunden zu verbessern. Das Hauptziel von CRM besteht darin, Kunden zu gewinnen, zu binden und langfristige Beziehungen aufzubauen, indem ein personalisierter und effektiver Kundenservice ermöglicht und die Entwicklung maßgeschneiderter Marketingstrategien und Vertriebsaktivitäten unterstützt wird.

In der Praxis werden Softwarelösungen eingesetzt, um diese beiden Konzepte im Unternehmensalltag umzusetzen, daher die Begriffe ERP-System und CRM-Lösungen.

ERP-System VS CRM-Lösung

Sowohl ERP-Systeme als auch CRM-Lösungen sind entscheidende Tools für Unternehmen:

✓ Ein ERP-System erleichtert die Verwaltung der Unternehmensressourcen und automatisiert die Prozesse bis hin zur Vereinfachung. In diesen Systemen ist auch immer ein Warenwirtschaftssystem enthalten. Die Vorteile sind die Minimierung von Fehlern und die Einsparung von Zeit und Einzellösungen. Es gibt ERP-Systeme, die auf bestimmte Branchen und/oder Unternehmensgrößen zugeschnitten sind.

✓ Eine CRM-System hingegen erleichtert das Kundenmanagement und automatisiert alle Prozesse rund um den Kunden, was ebenfalls Zeit und Kosten spart. Auch im Fall von CRM-Software gibt es spezifische Lösungen, insbesondere in Abhängigkeit von der Anzahl der Benutzer.

| ERP-System | CRM-System |

|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Wie aus der Tabelle und den Grafiken ersichtlich ist, teilen ein ERP-System und eine CRM-Lösung die typischen Merkmale einer Software, die zur Maximierung der Effizienz entwickelt wurde.

Sowohl ERP- als auch CRM-Systeme verwalten relevante Kundeninformationen, jedoch mit unterschiedlicher Bedeutung: Im CRM-System steht die Umsatzsteigerung im Vordergrund, im ERP-System die Kosten, Produkte und Prozesse zur Abbildung der Kundenaufträge. Damit hat die ERP-Software einen deutlich breiteren Anwendungsbereich, da alle Unternehmensbereiche am Unternehmenserfolg beteiligt sind. Aber können die beiden Systeme auch miteinander verbunden werden?

Integration von ERP und CRM

Zunächst werden die Fälle beschrieben, in denen nur eine Lösung zwischen ERP und CRM benötigt wird, und dann die Vorteile einer Integration zwischen den beiden nützlichen Systemen.

Wann reicht es aus, nur eine der beiden Lösungen in Betracht zu ziehen?

Es gibt einige, wenige Fälle, in denen eine der beiden Lösungen ausreicht, insbesondere in bestimmten Phasen/Branchen:

Wann reicht es nur ein CRM-System:

- Kleinere Unternehmen oder Start-ups, die sich in der Wachstumsphase befinden und ihr Hauptaugenmerk auf die Akquise neuer Kunden und die Pflege bestehender Kundenbeziehungen legen.

- Unternehmen, die sich in Branchen mit hohem Wettbewerb befinden, in denen die Differenzierung durch eine personalisierte Kundenbetreuung und maßgeschneiderte Marketingstrategien entscheidend ist.

Wann reicht es nur ein ERP-System:

- Mittelständische bis große Unternehmen, die in reifen Industrien tätig sind und eine komplexe Produktions- oder Lieferketteninfrastruktur verwalten müssen. Zum Thema ERP im Mittelstand haben wir einen Beitrag verfasst.

- Wenn das vorhandene ERP-System über ausreichende CRM-Funktionen für die Bedürfnisse des Unternehmens verfügt. Ein besonderer Hinweis an dieser Stelle für weclapp Cloud ERP Software, die über ein sehr gutes CRM-Modul verfügt.

ERP mit CRM: zusammen besser!

✓ Fast alle auf dem Markt befindlichen ERP-Systeme bieten die Integration mit externen CRM-Systemen an.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Nutzung der Leistungsfähigkeit beider Systeme in einer Anwendung, bei der Daten zwischen beiden Lösungen ausgetauscht werden. Auch die initiale Datenübertragung ist kein Problem, da die meisten ERP-Systeme einen automatisierten Import ermöglichen. In diesem Fall geht es darum, die beiden Lösungen über eine Schnittstelle zu kombinieren

✓ Wir haben bereits gesehen, dass einige ERP-Systeme mehrere Funktionen eines CRM-Systems haben (nie umgekehrt). In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass einige ERP-Systeme über ein internes CRM verfügen, das bereits integriert und gut mit den anderen Prozessen kombiniert ist, so dass es nicht notwendig ist, eine zweite Software zu kaufen oder zu integrieren. Dies spart Aufwand und Geld.

Die Erkenntnis aus diesen beiden Fällen (1 – ERP mit externem CRM über Schnittstelle integriert, 2 – ERP mit exzellentem CRM nativ integriert) ist, dass es sich für Unternehmen fast immer lohnt, die Leistungsfähigkeit beider Systeme zu nutzen:

+ Datenzentralität

+ Skalierbarkeit

+ Effizienz

+ Zusammenarbeit verschiedener Unternehmensbereiche

+ Zeit- und Kostenersparnis

Fazit ERP VS CRM

In der Entscheidung zwischen ERP und CRM liegt der Fokus auf der Effizienz der Unternehmenssoftware und der strategischen Ausrichtung des Unternehmens. Während ERP die interne Organisation und Verwaltung von Unternehmensdaten unterstützt, konzentriert sich CRM auf die Pflege von Kundenbeziehungen und die Analyse von Kundeninformationen. Die Integration beider Systeme bietet eine ganzheitliche Sicht auf Kunden und Unternehmensdaten, was eine effektivere Marketing- und Vertriebsstrategie ermöglicht und die Entscheidungsfindung auf Basis fundierter Informationen erleichtert.