ERP-System

Da moderne Unternehmen heute sehr komplex sind, wird das Top-Management bei der Wahrnehmung der Planungs- und Steuerungsaufgabe durch ein computergestütztes ERP-System unterstützt. Gerade im Hinblick auf Wettbewerbsfähigkeit spielt die Geschwindigkeit eine immer wichtigere Rolle, mit der die Informationen bereitgestellt werden. Das ist nur durch intelligente Software und eine leistungsfähige Hardware zu leisten. Wegen ihrer Fähigkeiten, das Unternehmen zeitnah in seiner Gesamtheit abzubilden, sind Enterprise Resource Planning-Systeme aus der heutigen Entscheidungspraxis nicht mehr wegzudenken.

Was ist ERP?

Spricht man von ERP, so denkt man automatisch an Software. Vereinfacht gesagt bedeutet Enterprise Resource Planning jedoch erst einmal, die im Unternehmen vorhandenen Ressourcen zu steuern. Zu den Ressourcen zählen beispielsweise

- Kapital,

- Mitarbeiter und

- Betriebsmittel.

Diese müssen als oberste Aufgabe des Managements taktisch und strategisch gesteuert, eingesetzt und kontrolliert werden. Dementsprechend bedeutet ERP die Organisation aller administrativen, dispositiven und kontrollierenden Tätigkeiten eines Unternehmens. Ziele von ERP sind

- die Verbesserung der organisatorischen Abläufe und Strukturen,

- schnellere Anpassungsfähigkeit an Unternehmens- und Marktveränderungen

- sowie die Optimierung der Geschäftsprozesse.

Was ist ein ERP-System?

Beim ERP-System handelt es sich um ein IT-gestütztes System aus Softwarelösungen, das der Geschäftsleitung dabei hilft, den Überblick über vorhandene Ressourcen und Geschäftsprozesse zu behalten. Mit Hilfe des ERP-Systems ist es ihnen möglich, die Ressourcen in den einzelnen Unternehmensbereichen optimal

- auszugestalten,

- zu beeinflussen und

- effektiv zu managen.

ERP-Systeme sind integrierte Programme, die auf einer zentralen Datenverwaltung basieren. Dadurch werden die Informationsflüsse innerhalb eines Geschäftsprozesses

- unterstützt,

- abgebildet,

- optimiert und

- dokumentiert.

Die Integration der Informationen und Anwendungen in ihrer Gesamtheit reduziert die Durchlaufzeiten der verschiedenen Prozesse und erleichtert die Organisation der Arbeitsabläufe im Unternehmen.

Gerne wird der Vergleich des Cockpits eines Jumbojets herangezogen. Es ermöglicht dem Piloten, sämtliche Informationen über interne Betriebsprozesse und lebensnotwendige Ressourcen abzurufen und – falls nötig – in den Ablauf korrigierend und steuernd einzugreifen.

Dadurch wird es dem Management möglich, rechtzeitig geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um den Kurs des Gesamtunternehmens, eines Unternehmensbereichs, einer einzelnen Abteilung oder eines bestimmten Prozesses neu zu justieren und auszurichten.

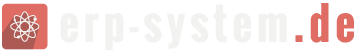

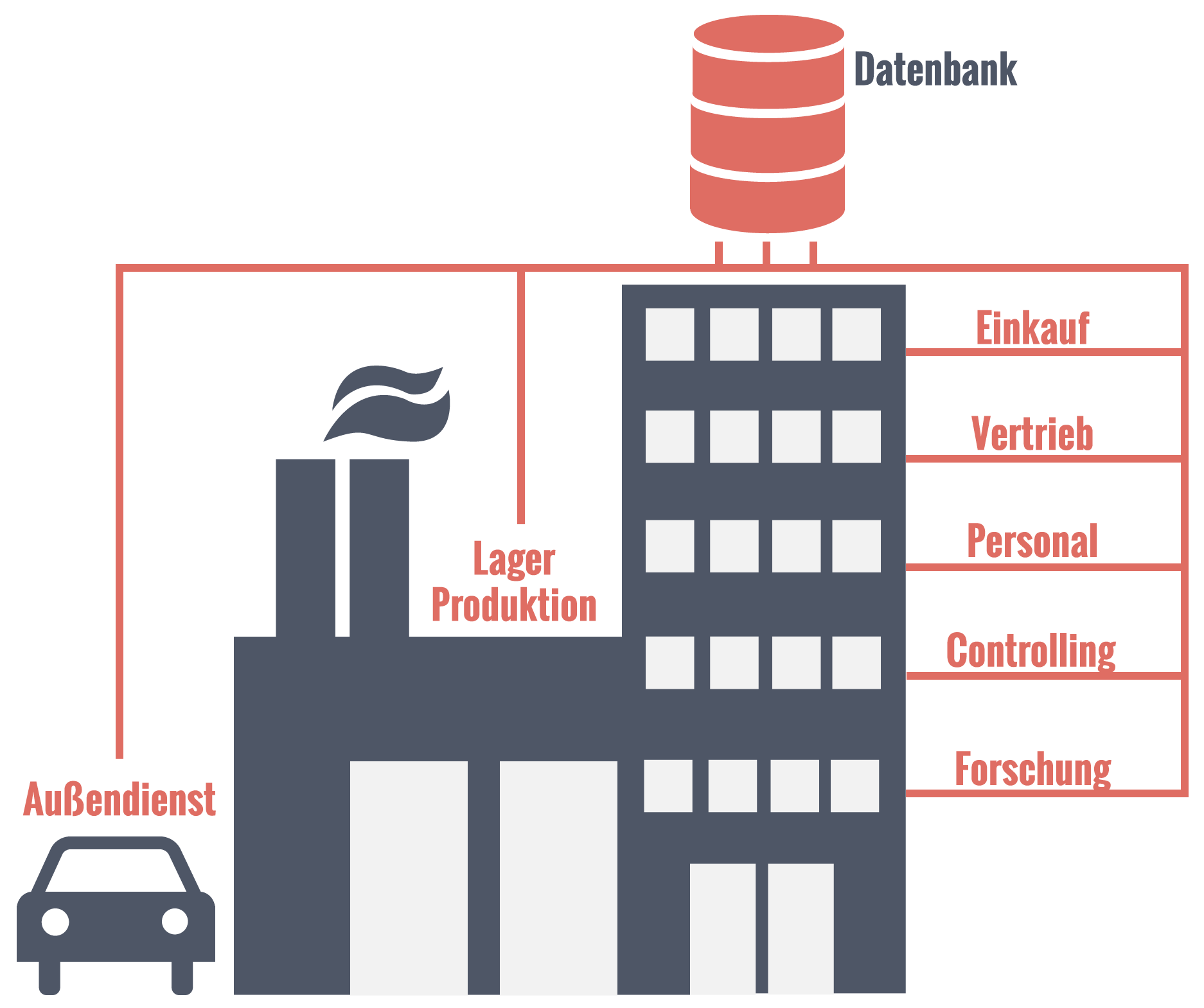

Welche Unternehmensbereiche werden durch ein ERP-System erfasst?

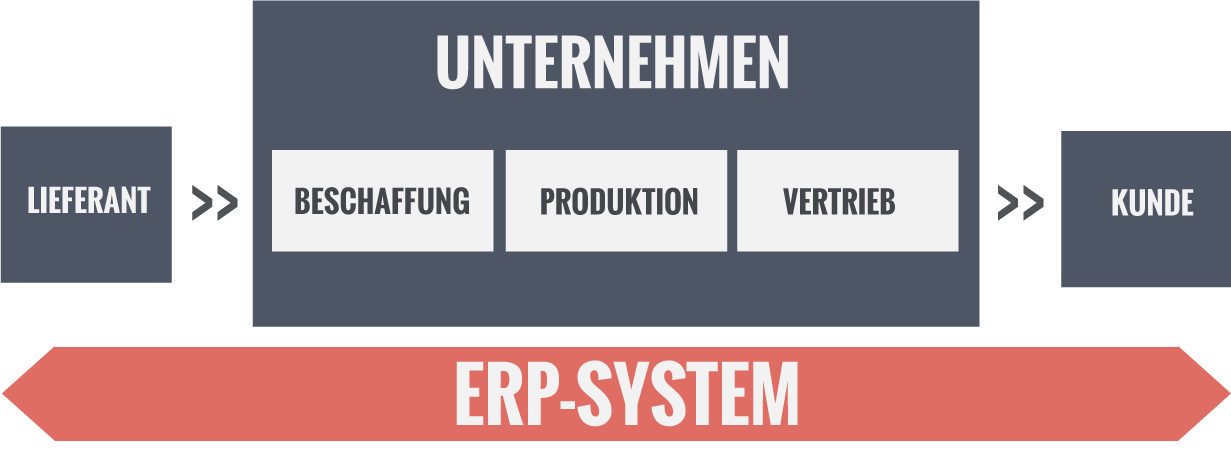

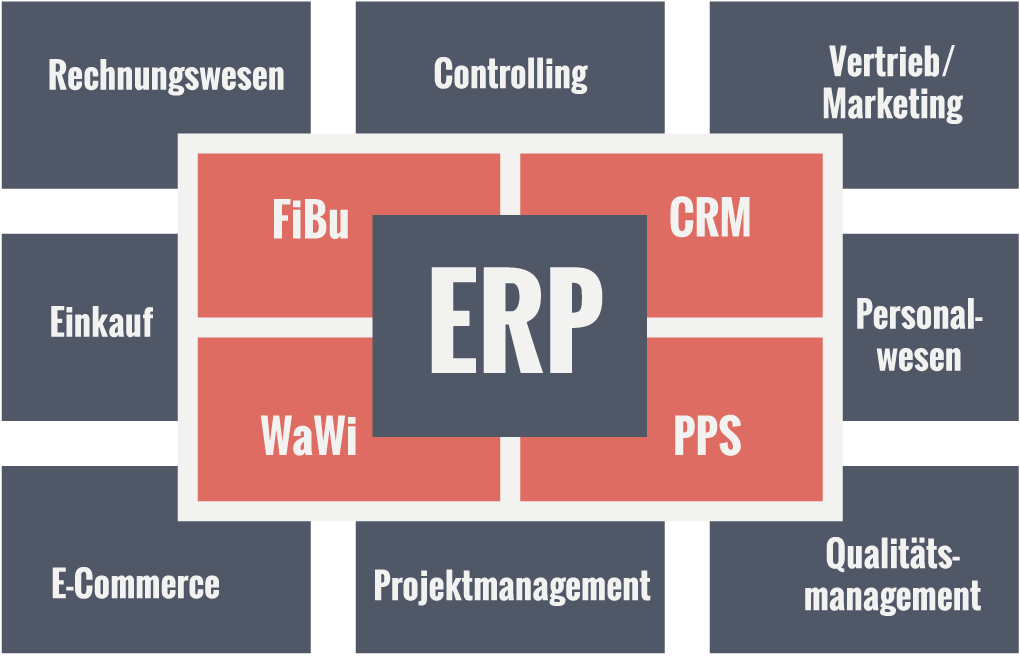

Ein ERP-System setzt sich aus verschiedenen Modulen zusammen, wie beispielsweise Materialwirtschaft, CRM, Finanzbuchhaltung oder Vertrieb. Sie verfügen allesamt über dieselbe Datenbasis und kommunizieren untereinander.

Es gehört zum Anspruch eines ERP-Systems, dass es integrativ ist und das Unternehmen als Ganzes abbildet, sowohl in den bereichsübergreifenden Grundfunktionen als auch in den Fachabteilungen bzw. Funktionsbereichen.

| Fachbereichsbezogene Geschäftsprozesse | Querschnittsfunktionen |

|---|---|

|

|

Idealerweise deckt ein ERP-System sämtliche Unternehmensbereiche ab. Schaut man genauer hin, so lassen sich die Unternehmensbereiche auf der einen Seite in spezifische Fachbereiche unterscheiden, die jeweils eigene Aufgaben zu erfüllen haben. Auf der anderen Seite stellen sie bereichsübergreifende Querschnittsbereiche dar, die Ressourcen für alle Abteilungen und Fachbereiche zur Verfügung stellen.

Datenintegration durch ERP-Systeme

Die zeitnahe Speicherung von unvorstellbar großen Datenmengen, ihre Erfassung und Analyse stellt eine ernstzunehmende Herausforderung für die ERP-Systeme in Großunternehmen und Konzernen dar.

Obwohl ein ERP-System aus zahlreichen Softwaremodulen besteht, kann es quer über alle Branchen seine Aufgabe nur dann erfüllen, wenn die Daten unternehmensweit eindeutig und nur einmal vorhanden sind. Informationen werden aus Daten gewonnen und stellen in Unternehmen das höchste Gut dar. Darum sind saubere und wertvolle Daten wichtig und können andernfalls großen Schaden und Reibungsverluste bewirken.

Wie sagt man in IT-Kreisen: Kommt Mist rein, kommt Mist raus. Nur saubere Daten garantieren saubere und das heißt aussagefähige Ergebnisse.

Historische Entwicklung von ERP-Systemen

Die einzelnen genannten Funktionsbereiche des Unternehmens wie Vertrieb, Material- oder Personalwirtschaft wurden lange Zeit getrennt voneinander betrieben und durch sogenannte Insellösungen unterstützt. Das Problem dabei war die isolierte Bearbeitung einzelner Abteilungen, sodass es nicht selten zu Inkonsistenzen und Redundanzen kam. Die Entwicklung von ERP-Systemen konnte dem entgegenwirken. Durch die Verzahnung sämtlicher unternehmensübergreifender Prozesse und Abläufe, ist Arbeitsteilung ein Leichtes.

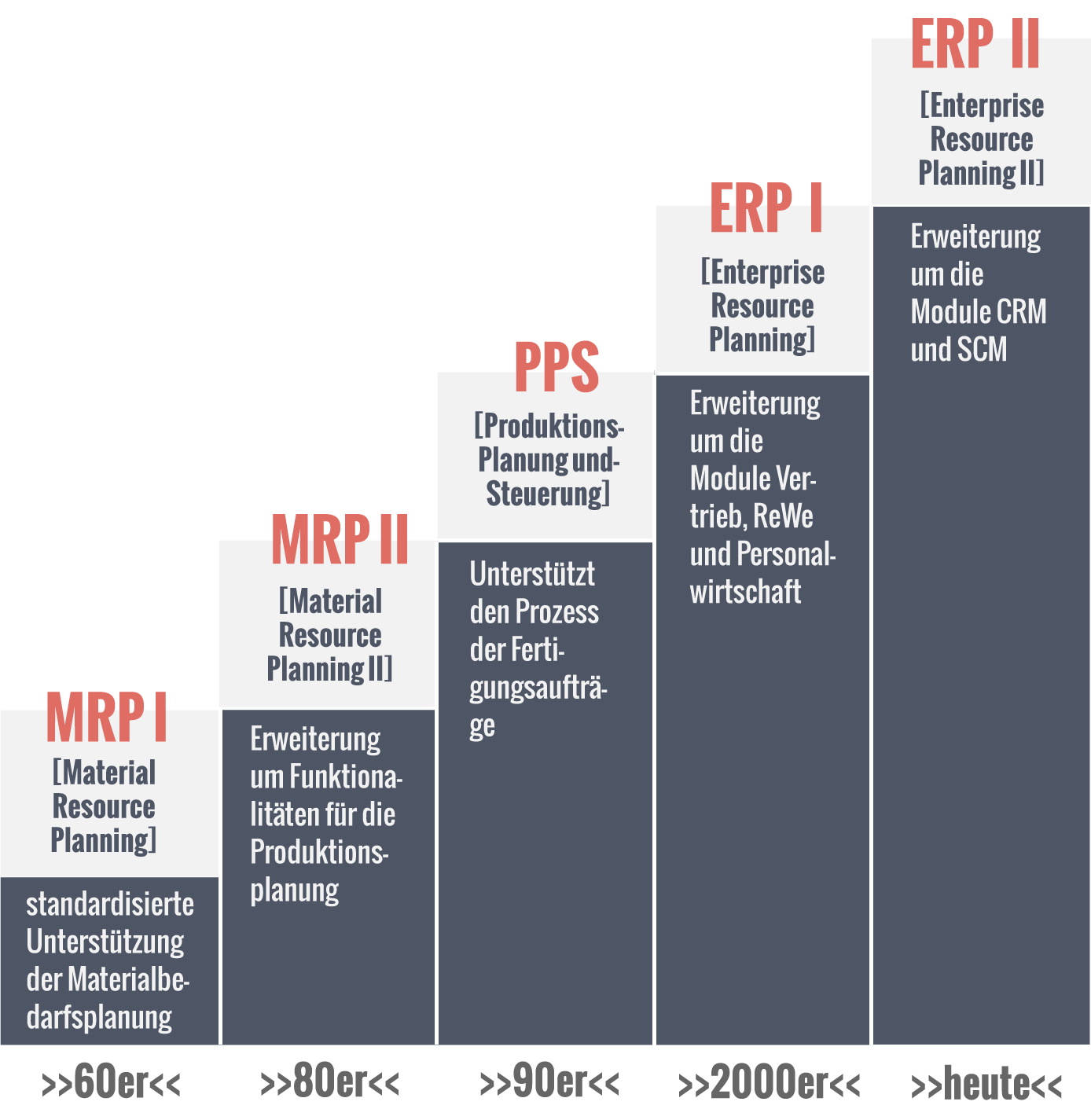

Um die Entwicklung des ERP-Systems zu betrachten, muss man einige Jahrzehnte zurückgehen. ERP liegt gewissermaßen in den Genen der Industrie, bildete die Optimierung des Fertigungsprozesses in den 60er Jahren die Keimzelle für die Entstehung von ERP-Systemen. Vorläufer der heutigen ERP-Systeme waren sogenannte MRP-Systeme, die in den 1960er Jahren erstmals eingesetzt wurden. Sie wurden genutzt, um standardisiert die Materialbedarfsplanung zu unterstützen, wie der Name bereits verrät: MRP – Material Resource Planning, zu Deutsch Materialbedarfsplanung.

In den 80er Jahren wurden diese erweitert um Funktionalitäten für die Produktionsplanung, sogenannte MRP II-Systeme. Immer mehr Funktionen kamen hinzu, von Personalwesen, über CRM und Logistik. Historisch gesehen ist die Produktion – genauer gesagt die Produktionsplanung eine der Urfunktionen des ERP-Systems, das früher besser als PPS (Produktionsplanung und Steuerungssystem) bekannt war.

Heutzutage sind diese Prozesse unterstützende Computerprogramme größtenteils integrierter Bestandteil von ERP-Systemen. Ältere PPS-Systeme zur Produktionsplanung waren zumeist auf die speziellen Produktionsanforderungen zugeschnittene Lösungen und wurden mit der Zeit durch modular ausbaubare Standardlösungen ersetzt. Der Begriff ERP wurde geprägt von Gartner, dem bekannten Anbieter von Marktforschung und Analyse und ist heute Oberbegriff vieler verschiedener Systeme, zu denen unter anderem die Materialplanung zählt.

Moderne ERP-Systeme werden oftmals auch als ERP II bezeichnet, die sogenannte zweite Generation. Sie umfassen zusätzlich zu den internen Prozessen auch unternehmensübergreifende Bereiche entlang der Wertschöpfungskette und basieren auf einer Webarchitektur. Funktionen wie Customer Relationship Management (CRM) und Supply Chain Management (SCM) sind in die Funktionen des ERP-Systems integriert. Somit wird das Bearbeiten von Prozessen möglich, ganz gleich, ob sie intern oder extern stattfinden. Dadurch wird beispielsweise das Übernehmen extern initiierter Aufträge möglich, um sie unternehmensintern zu bearbeiten.

Weiterentwicklung von ERP-Systemen

Es ist noch gar nicht so lange her, als ERP-Systeme nur ein Werkzeug für Großunternehmen und Konzerne waren. Auch als die Entwickler der ERP-Software den Mittelstand als neuen Anwenderkreis erschlossen, indem sie schlankere und skalierbare ERP-Systeme entwickelten, konnten kleine Unternehmen vom Einsatz eines vollintegrierten Planungs- und Steuerungstools nur träumen. Zu groß war der Aufwand noch immer für Implementierung, Roll-out und Betreuung.

Doch auch hier ist die Entwicklung nicht stehen geblieben. Die Software ist heute weitaus weniger komplex als zum Beispiel die R3-Module von SAP und bietet gerade in Form von Cloud ERP ganz neue Möglichkeiten. Darum erwägen auch immer mehr Kleinunternehmen den Einsatz von ERP-Software, vor allem für die Querschnittsfunktionen wie z.B. CRM, Beschaffung, Vertrieb oder Rechnungswesen. Inzwischen sind auch leistungsfähige ERP-Lösungen für Kleinunternehmen und kleinere Mittelständler auf dem Markt, sowohl on premise als auch cloudbasiert als Software-as-a-Service.

ERP-Software on premise

Bei dieser Variante sind die wichtigsten Vorgänge und Geschäftsprozesse integriert, von

- Vertrieb und Kundenmanagement bzw. CRM

- bis hin zum Controlling,

- Rechnungswesen und

- Lohnbuchhaltung

Der Aufwand für Anschaffung, Rollout und Betrieb hält sich nicht nur in Grenzen, durch die schlüsselfertigen und relativ einfach zu bedienenden Lösungen ist er sogar planbar und berechenbar.

![]() geringer Aufwand

geringer Aufwand

![]() schlüsselfertig

schlüsselfertig

![]() einfach bedienbar

einfach bedienbar

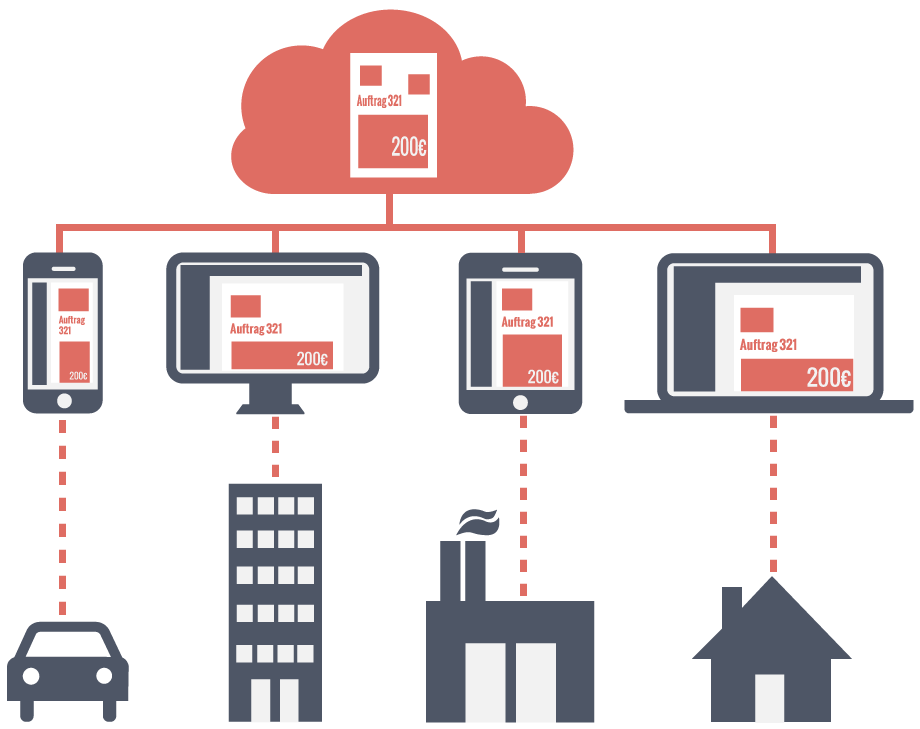

ERP-Software aus der Cloud

Auch wenn die oben erwähnten Lösungen für viele Kleinunternehmen die Schwelle zum Einsatz eines ERP-Systems signifikant senken konnten – ein wirklicher Durchbruch ist das seit einigen Jahren angebotene ERP aus der Cloud. Es handelt sich hier um Software-as-a-Service-Lösungen, bei denen der Anwender auf ein fertig entwickeltes ERP-Softwarepaket online zugreifen und es für seine Ressourcenplanung und Steuerung nutzen kann. Ganz gleich, in welchen Branchen der Anwender aktiv ist – bei Cloud-ERP sind die Kosten weit genauer kalkulierbar und steuerbar als die Ausgaben für die on-premise-Lösungen.

Darüber hinaus bieten die SaaS-Anbieter ausgereifte und oft mehrstufige Lösungen zur Datensicherheit, die das in den Unternehmen selbst vorgehaltene Sicherheitslevel um ein Vielfaches übersteigen.

ERP aus der Cloud ist ein noch relativ junges Thema und hat insbesondere an der Frage der Datenverfügbarkeit und –sicherheit mit Vorurteilen zu rechnen. Für kleine Unternehmen, die sich weder die Software noch die Hardware, geschweige denn eine IT-Abteilung leisten können, kann es das Mittel der Wahl sein.

![]() kalkulierbare Kosten

kalkulierbare Kosten

![]() hohe Datensicherheit

hohe Datensicherheit

![]() keine eigene IT-Abteilung nötig

keine eigene IT-Abteilung nötig

Mobile ERP-System – das Unternehmen in der Hosentasche

Neben dem Trend Software-as-a-Service und Cloud ERP, beherrscht Mobile Computing das Thema Enterprise Resource Planning. In Unternehmen jeder Größe, ob mit oder ohne eigener IT-Abteilung. Das BYOD-Phänomen (Bring Your Own Device) kommt dem Bedürfnis vieler Mitarbeiter und Unternehmen entgegen, an ihren auch privat genutzten Smart-Gadgets – sei es ein Smartphone, ein Tablet-PC oder ein Notebook – auch betrieblich arbeiten und von überall her 24/7 auf die Unternehmensdaten und ihre Projekte zugreifen zu können. Mit dem Mobile ERP auf Cloud-Basis werden ERP-Systeme noch flexibler und lassen sich noch passgenauer an die eigenen Bedürfnisse anpassen und individualisieren – nicht nur im KMU-Bereich.

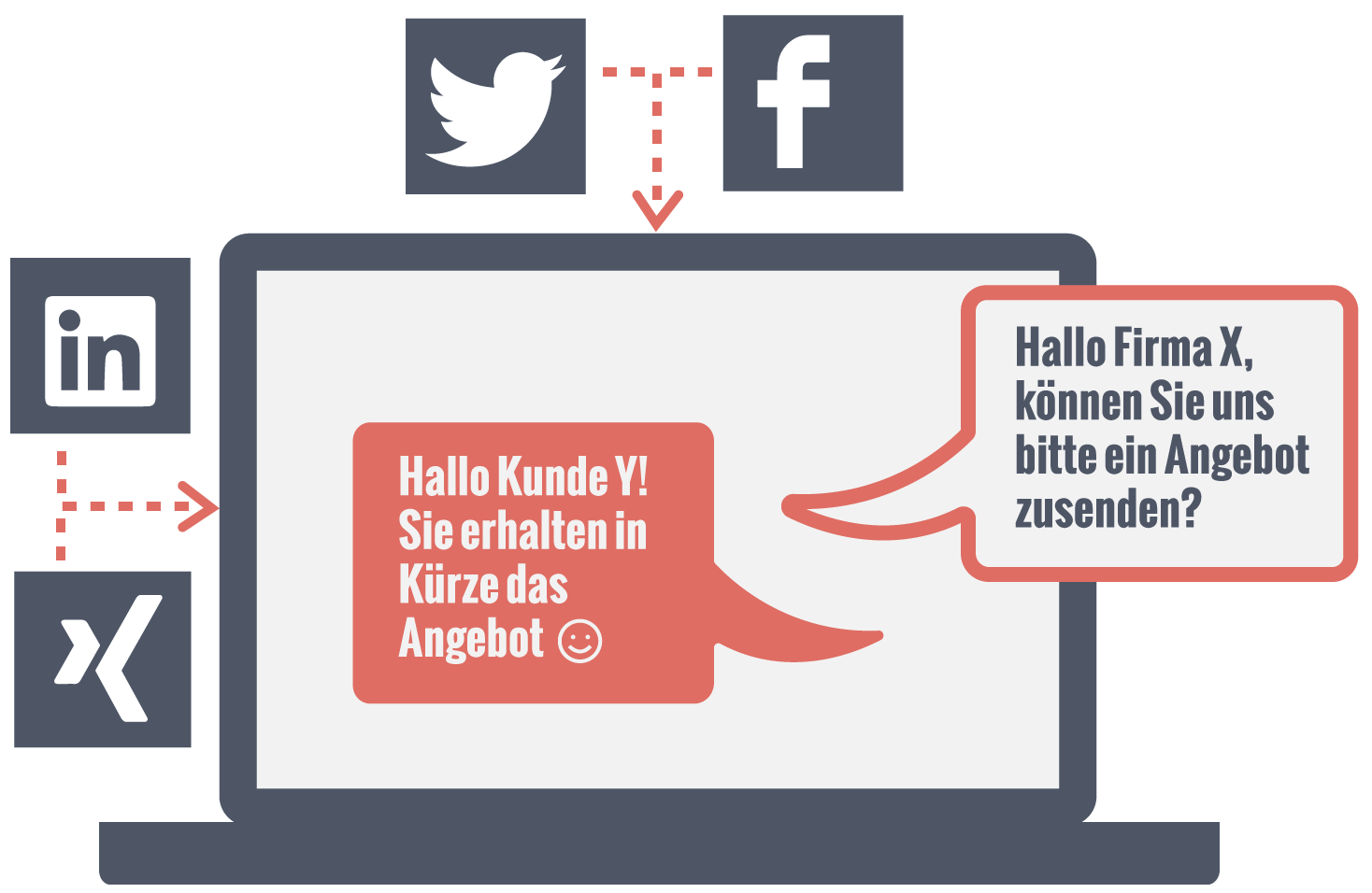

Social ERP – Soziale Medien als Faktor der Business Information

Das klassische ERP-System war statisch und auf die Informationsgewinnung aus Geschäftsprozessen, Datenbanken und Datenanalysen ausgerichtet. Moderne ERP-Systeme hingegen richten sich nach ihren Nutzern. Durch die Integration von Social Media Elementen wandelt es sich zu einem Werkzeug, das auch die lebendige Interaktionsbereitschaft und -fähigkeit der Mitarbeiter als Geschäftsprozess und Ressource begreift.

Twitter, Facebook, LinkedIn oder Xing – das sind die Kommunikationsumgebungen, die von den Mitarbeitern der Unternehmen ‚gelernt‘ sind. Gerade die jüngeren Generationen wurden in eine von Technik bestimmte Welt hineingeboren und nutzen die genannten Plattformen mit großer Selbstverständlichkeit. Oft stellen sie die bevorzugte Art und Weise dar, wie Informationen generiert, bereitgestellt, ausgetauscht und weitergeleitet werden.

Immer mehr ERP-Anbieter greifen diesen Trend auf und integrieren Social-Media-Elemente in ihre Softwarelösungen. Informationen können so zentral bereitgestellt und überall zu jeder Zeit dort verteilt werden, wo und wann sie benötigt werden. Personenbezogene Informationen aus den Sozialen Medien können im CRM integriert und gesammelt werden, um sie beispielsweise als Grundlage für die Erstellung neuer Kampagnen heranzuziehen.

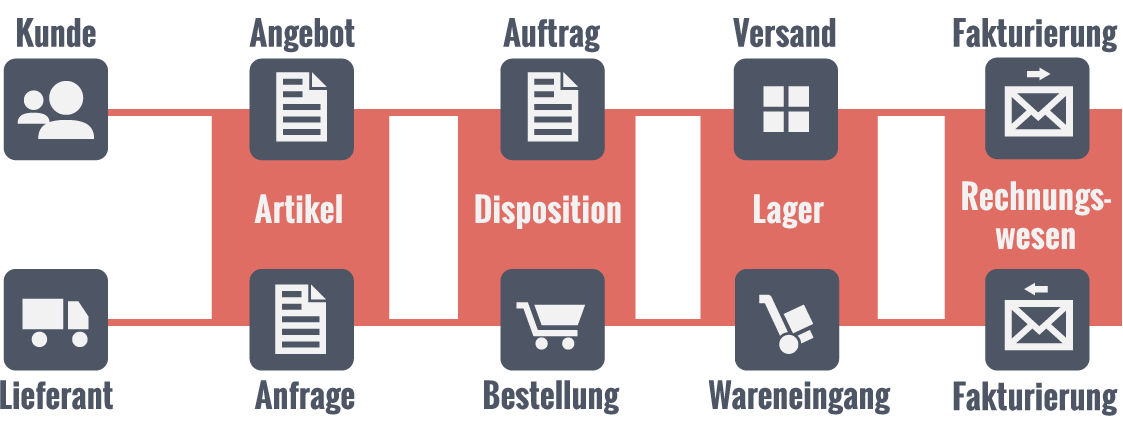

Welche Funktionsbereiche hat ein ERP-System?

Systeme tragen nachweislich zur Leistungssteigerung und Kostenreduzierung bei. Anders als die klassische Warenwirtschaft bilden sie alle Bereiche und Geschäftsprozesse eines Unternehmens ab. Nicht nur die Materialwirtschaft steht im Fokus, sondern auch das Finanz- und Rechnungswesen, Personalwirtschaft, Verkauf, Marketing, Forschung und weitere Bereiche im Unternehmen. Funktionale Abgrenzungen, die früher beispielsweise zwischen Logistik, Finanzbuchhaltung und Controlling üblich waren, werden durch ein übergreifendes ERP-System aufgehoben. Alle Bereiche kommunizieren untereinander und nutzen dieselbe Datenbasis.

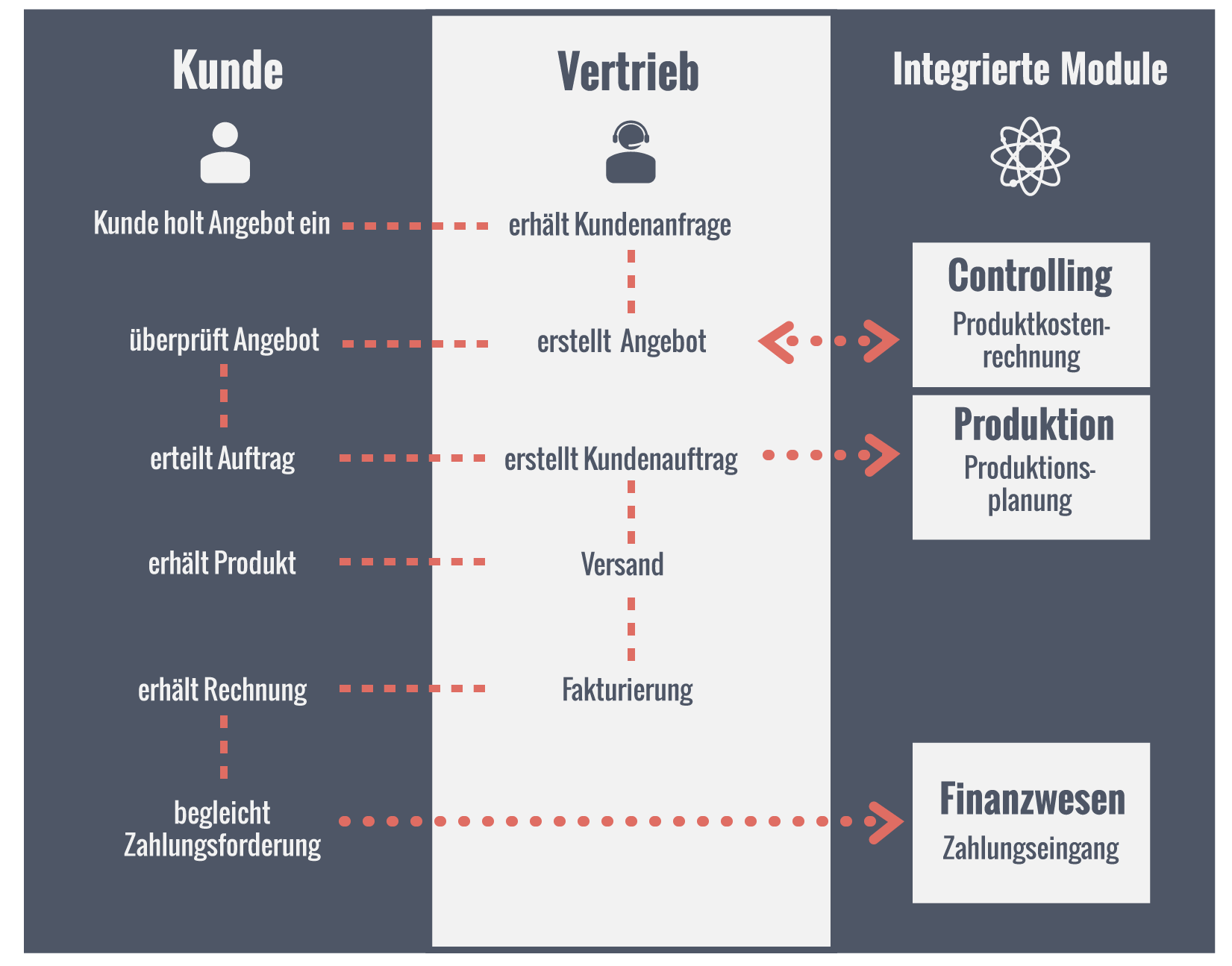

Vertrieb und Marketing

Dem Vertrieb kommt die Aufgabe zu, Dienstleistungen und Produkte des Unternehmens Kunden und Endverbrauchern zum Kauf anzubieten.

Dies kann über viele Kanäle erfolgen. Während Investitionsgüter und Dienstleistungen schwerpunktmäßig über Direkt- und Telefonkontakte verkauft werden, läuft der Verkauf von Konsumgütern an Endverbraucher über den stationären Einzelhandel und online übers Internet.

Das Marketing unterstützt den Vertrieb durch ständige Analysen der Zielgruppen und deren Bedürfnisse, um potenzielle Käufer gezielt durch abgestimmte Marketingbotschaften anzusprechen und dadurch den Absatz zu steigern.

Aufgrund des Wettbewerbsdrucks kommt der Kundenbindung in diesem Prozess eine strategische Bedeutung zu. Vor diesem Hintergrund wird Customer Relationship Management (CRM) immer wichtiger und ist inzwischen als Funktionsbereich in den meisten ERP-Systemen integriert (Hier ist unser Beitrag über ERP VS CRM, in dem wir genau die Unterschiede und Gemeinsamkeiten erklären). Der Vertrieb kann auf die Daten aus der Auftragsabwicklung zugreifen und sich dadurch laufend über den aktuellen Status bestehender Kundenbeziehungen informieren.

![]() intensive Kundenbeziehungen

intensive Kundenbeziehungen

![]() Verkaufsanalysen

Verkaufsanalysen

![]() Angebotserstellung

Angebotserstellung

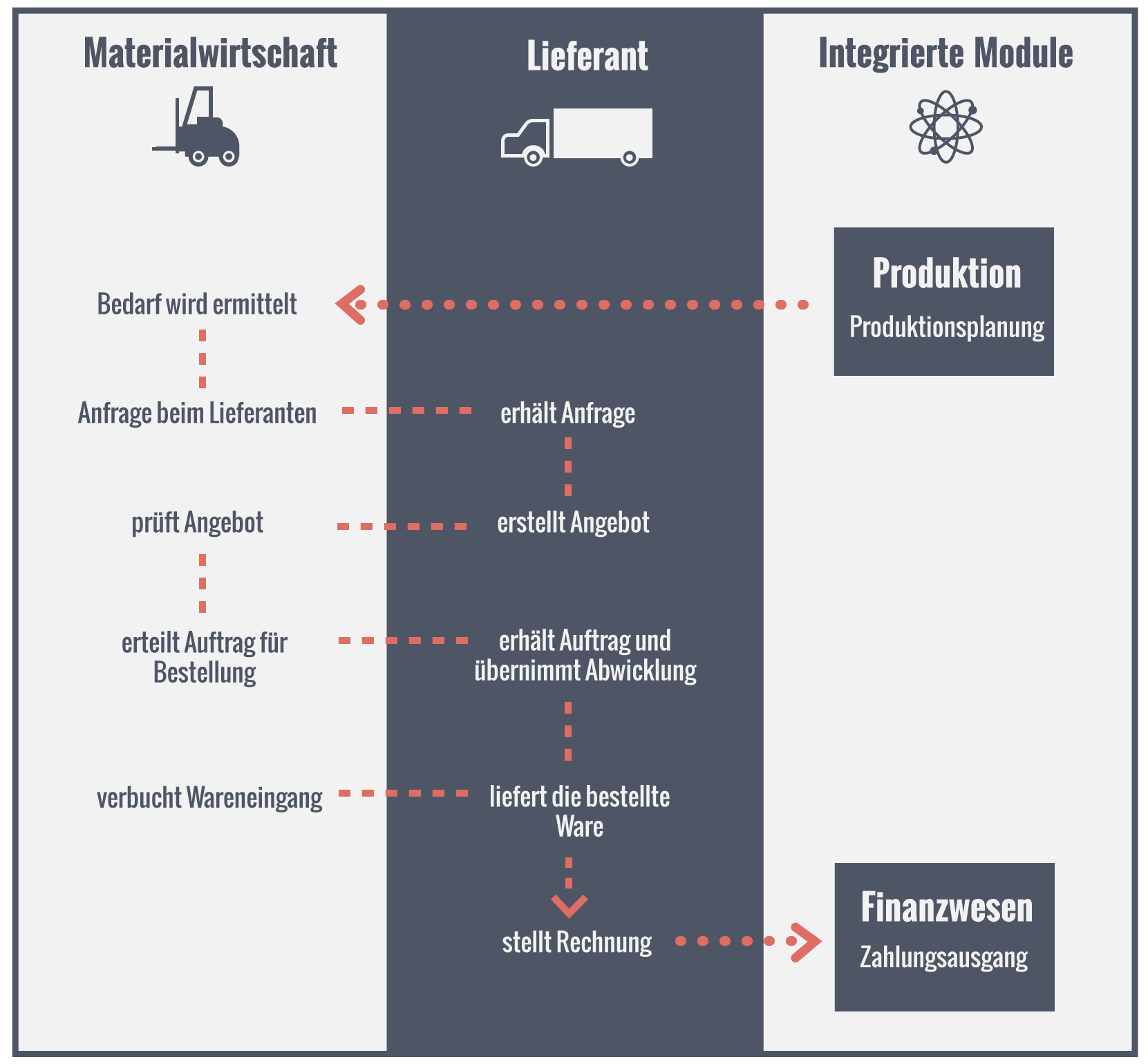

Materialwirtschaft

Unter Materialwirtschaft oder auch Warenwirtschaft versteht man die Planung, Verwaltung und Steuerung aller Materialbewegungen im Unternehmen sowie zwischen dem Unternehmen und anderen Wirtschaftssubjekten wie Kunden und Lieferanten.

Der Materialbegriff ist weit gefasst und umreißt sowohl beschaffte Waren für den Weiterverkauf als auch Rohstoffe und Halbfertigprodukte, die für die Produktion benötigt werden.

Sie müssen beschafft, gelagert und disponiert werden, damit diese in ausreichender Menge, in der benötigten Qualität, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort verfügbar sind.

![]() Lagerbestand senken

Lagerbestand senken

![]() Durchlaufzeiten verkürzen

Durchlaufzeiten verkürzen

![]() Lieferfähigkeit optimieren

Lieferfähigkeit optimieren

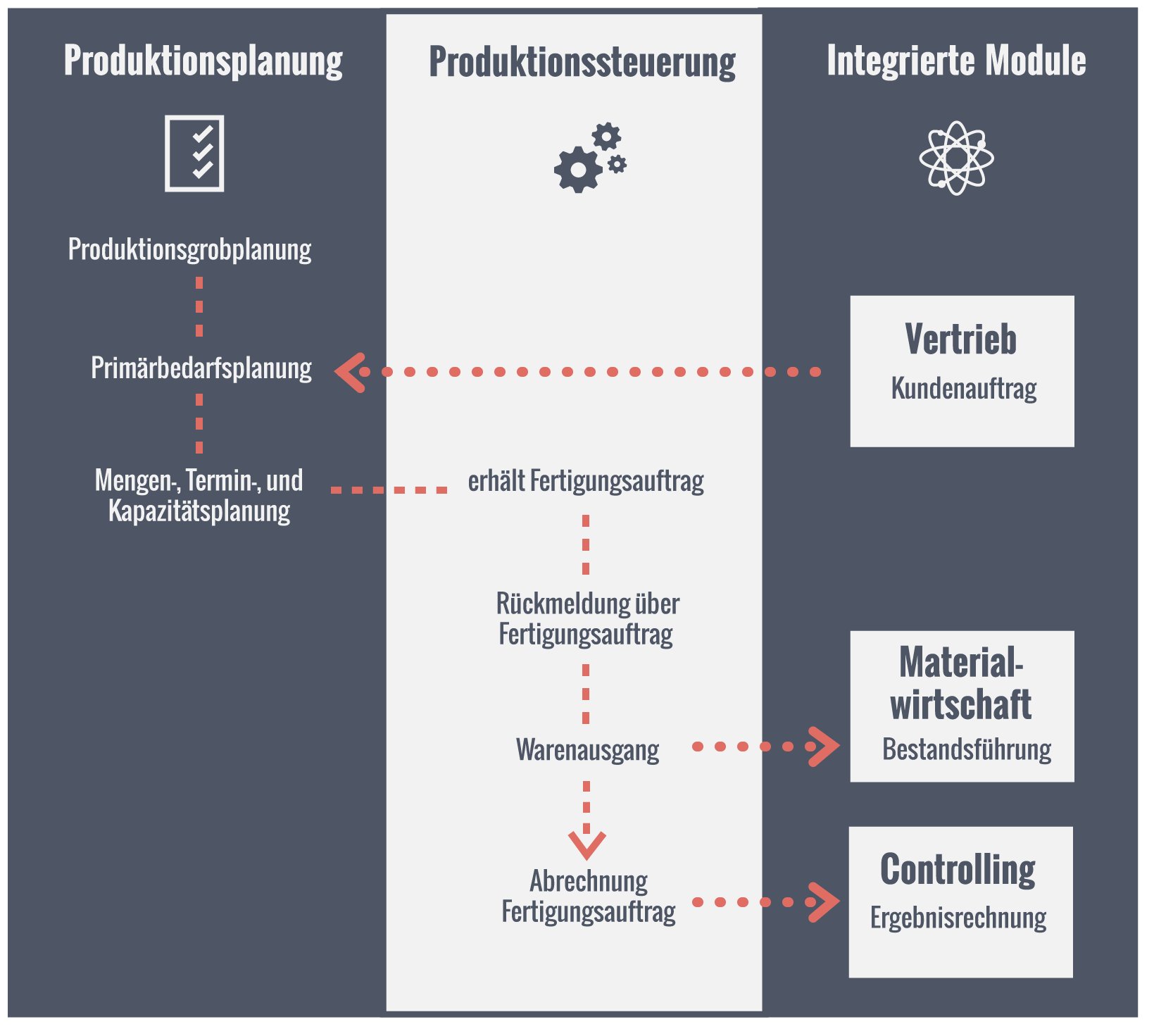

Produktion

Die Produktion beschreibt den Prozess der Transformation von Ausgangsstoffen mittels Energie, Produktionsmittel und menschlicher Arbeitskraft zu Wirtschaftsgütern.

Um die Produktion mit den anderen wichtigen Funktionen wie Beschaffung und Vertrieb zu verzahnen, bedurfte es früher aufwendiger Schnittstellen zu anderen Systemen. Im ERP-System hingegen greifen alle Prozesse ineinander und arbeiten mit einer gemeinsamen Datenbasis.

Die meisten Produkte bestehen nicht nur aus einem einzigen Teil, sondern aus verschiedenen Bauteilen, die nach einem festgelegten Schema zusammengefügt werden. Eine Stückliste dient der Überprüfbarkeit auf Vollständigkeit in der Produktion sowie der Bedarfsermittlung bei der Produktionsplanung. In einem ERP-System ist die Mehrfachspeicherung von produktbezogenen Stücklistendaten ausgeschlossen, wodurch Inkonsistenzen durch funktionsbezogene Anwendungsstücklisten gar nicht erst auftreten können.

![]() Produktionsplanung

Produktionsplanung

![]() Produktionssteuerung

Produktionssteuerung

Bedarfsermittlung

Bedarfsermittlung oder Materialbedarfsplanung ist eng verknüpft mit der Materialwirtschaft. Als eine der wichtigsten Aufgaben der Produktionsplanung und –steuerung besteht ihre Funktion darin, dafür Sorge zu tragen, dass ausreichende Mengen an Rohstoffen und Halbfabrikaten zur richtigen Zeit am richtigen Ort für die Herstellung von Produkten zur Verfügung stehen.

Oftmals sind diese für den Produktionsprozess wichtigen Vorprodukte allerdings nur in größeren Mengen erhältlich. Hier muss die Materialbedarfsplanung alle relevanten Kosten für Transport und Lagerhaltung einbeziehen.

Ein Optimum wird dabei angestrebt, das sowohl Produktionsunterbrechungen aufgrund fehlender Teile vermeidet als auch Lagerkosten gering hält und Kapital nicht mehr als nötig bindet.

Durch stetig verbesserte Systeme gelang es in einigen Branchen, Materialflüsse so zu optimieren, dass Just-in-time-Produktion, die fast ohne Lagerhaltung auskommt, möglich wurde.

![]() optimale Menge

optimale Menge

![]() am optimalen Ort

am optimalen Ort

![]() zur optimalen Zeit

zur optimalen Zeit

Finanz- und Rechnungswesen

Das Finanz- und Rechnungswesen erfasst und überwacht alle Geld- und Leistungsströme, die infolge betrieblicher Prozesse entstehen.

Während sich das interne Rechnungswesen mit Controlling, Prozesskostenrechnung und Kostenstellen befasst, bildet die Finanzbuchhaltung beziehungsweise das externe Rechnungswesen die finanzielle Unternehmenssituation nach außen ab. Hierunter fallen alle Buchführungs- und Bilanzierungsaufgaben wie Jahresabschlüsse, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Kapitalflussrechnung.

Programme für das Finanz- und Rechnungswesen sind in den meisten ERP-Systemen als Module verfügbar, weil die Anforderungen in den einzelnen Branchen recht unterschiedlich sind. Auch die Betriebsgröße spielt dabei eine Rolle.

![]() offene Posten verwalten

offene Posten verwalten

![]() Liquiditätsmanagement

Liquiditätsmanagement

![]() Budgetplanung/Finanzplanung

Budgetplanung/Finanzplanung

Controlling

Das Controlling ist eine Funktion des Unternehmensmanagements und nimmt Steuerungs- und Koordinationsaufgaben im Unternehmen wahr.

Ein wesentlicher Schwerpunkt im Controlling liegt bei den Finanzen eines Unternehmens. Man bezeichnet dies auch als operatives Controlling. Hierbei stehen Liquidität, Rentabilität und Wirtschaftlichkeit im Mittelpunkt der Betrachtung. Eine intelligente Verwaltung von Budgets und eine Optimierung von Finanzströmen können dazu beitragen, dass selbst bei Umsatzrückgängen ein Unternehmen noch in der Lage ist, rentabel zu wirtschaften.

Demgegenüber befasst sich strategisches Controlling mit der Sicherung vorhandener und der Erschließung neuer Potenziale im Unternehmen. Dies wird mithilfe von Zieldefinitionen, der Analyse von Chancen und Risiken sowie der Herausarbeitung von Stärken und Schwächen erarbeitet. Dabei wird das gesamte Unternehmensumfeld in die Betrachtung mit einbezogen.

![]() Zielerreichung kontrollieren

Zielerreichung kontrollieren

![]() Kosten Senken

Kosten Senken

![]() Kapital mehren

Kapital mehren

Personalwirtschaft

Das Personalmanagement gehört zu den zentralen Aufgaben der Unternehmensführung. Neben der Personalverwaltung stehen Personalbedarfsplanung und Personalbeschaffung im Mittelpunkt eines im ERP-System integrierten Personalinformationssystems.

Ein ganz besonderes Augenmerk liegt auch auf der Personalentwicklung, denn bevor über Neueinstellungen nachgedacht wird, ist zu prüfen, inwieweit sich vorhandene Mitarbeiter durch Weiterbildungsmaßnahmen wie Coachings und Trainings für neue Anforderungen und Funktionen im Unternehmen qualifizieren lassen.

![]() Personalabrechnung

Personalabrechnung

![]() Personalentwicklung

Personalentwicklung

![]() Personaleinsatzplanung

Personaleinsatzplanung

Forschung und Entwicklung

Der Wettbewerbsdruck zwingt große Unternehmen, einen Teil des Unternehmensgewinns in die Forschung und Entwicklung innovativer Produkte und neuer Technologien zu reinvestieren. Die Forschung ist zwar kostenintensiv, ihre verwertbaren Resultate zählen allerdings zu den wichtigsten Ressourcen, um die Zukunft des Unternehmens zu sichern.

Vor diesem Hintergrund ist eine breite Wissensbasis über die aktuellen Prozesse und Entwicklungen in der unternehmenseigenen Forschung für ein ERP-System elementar.

Enterprise Resource Planning darf nicht nur die materiellen, sondern muss auch die ideellen Ressourcen einbeziehen, um sämtliche Potenziale im Unternehmen erkennen und in bei der Unternehmensplanung berücksichtigen zu können.

Gegenüber großen Unternehmen mit Tausenden Mitarbeitern spielt Forschung als eigenständiger Bereich in KMUs in der Regel keine große Rolle.

![]() verwertbare Analysen

verwertbare Analysen

![]() Fehlermanagement

Fehlermanagement

![]() Qualitätssicherung

Qualitätssicherung

Stammdatenverwaltung

Die zentrale Stammdatenverwaltung zählt zu den großen Stärken eines ERP-Systems. Sie sorgt für Konsistenz in den Datenbeständen und damit einen weitgehend reibungslosen Betriebsablauf.

Insbesondere in Großunternehmen sind in verschiedenen, sich überschneidenden Funktionsbereichen oft unterschiedliche Systeme im Einsatz. So pflegen beispielsweise Vertrieb, Marketing und Auftragsabwicklung die gleichen Kundendaten in jeweils eigenen Systemen. Stammdatenbestände sind redundant und werden mit der Zeit immer inkonsistenter. Irgendwann weiß im Unternehmen niemand mehr genau, welche Kundendaten wirklich aktuell sind.

Zudem sind zahlreiche Zusatzinformationen über viele Abteilungen hinweg verstreut. Ein Datenabgleich wird mit der Zeit immer schwieriger und aufwendiger. Durch die zentrale Pflege unternehmensinterner Stammdaten im ERP-System entfallen überflüssige und kostenintensive Mehrfacheingaben von gleichen Daten und die Datenqualität verbessert sich erheblich.

![]() keine Inkonsistenzen

keine Inkonsistenzen

![]() Keine Redundanzen

Keine Redundanzen

![]() saubere, zentrale Daten

saubere, zentrale Daten

Produktdatenmanagement

Zu den Produktdaten gehören nicht nur alle technischen Informationen und Dokumente wie Stücklisten und CAD-Dateien aus der Produktentwicklung, sondern auch solche Daten, die der Vermarktung dienen, und dem Produktinformationsmanagement zugeordnet sind.

Zudem ist im Produktdatenmanagement sicherzustellen, dass Daten nach dem Ende eines Produktlebenszyklus, wenn das Produkt nicht mehr vertrieben wird, auch weiterhin – beispielsweise für Supportzwecke – zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus werden im Produktdatenmanagement auch die Prozesse abgebildet, die zur Entwicklung des fertigen, vermarktungsfähigen Produkts geführt haben. Hierbei werden auch unterschiedliche Versionen und Varianten eines Produkts gespeichert, damit sich das Produkt jederzeit lückenlos rekonfigurieren lässt.

![]() Informationsgewinnung

Informationsgewinnung

![]() Dokumentation

Dokumentation

![]() Auswertungen

Auswertungen

Dokumentenmanagement

Im Laufe der Zeit werden im Unternehmen unzählige Dokumente erzeugt. Neben Schriftverkehr und Rechnungen in Papierform zählen auch digitale Dokumente wie E-Mails, Faxe, Belege und Vertragsunterlagen zu den Dokumenten, die vom Dokumentenmanagement erfasst und organisiert werden. Dokumentenmanagement im weiteren Sinn umfasst auch sämtliche Papierdokumente, die eingescannt werden und in digitalisierter Form zur Verfügung stehen. In einem ERP-System werden all diese digitalen Dokumente in einer Datenbank verwaltet, sodass sie nach beliebigen Kriterien indiziert und durchsucht werden können.

![]() revisionssichere Archivierung

revisionssichere Archivierung

![]() rechtliche Sicherheit

rechtliche Sicherheit

![]() Übersichtlichkeit

Übersichtlichkeit

Wie erfolgt die Auswahl eines ERP-Systems?

Angesichts von ca. 300 unterschiedlichen ERP-Standardlösungen und geschätzt rund 1.500 branchenspezifischen Lösungen für die betriebswirtschaftliche Software, stehen die Unternehmen oft vor der sprichwörtlichen Qual der Wahl.

Fällt die Entscheidung für die Neueinführung eines ERP-Systems, empfiehlt es sich, den Prozess zu formalisieren. In dieser Phase kommt es auf die richtigen Fragen an – und ausreichend Zeit für sorgfältige Antworten, in die neben der Geschäftsleitung auch andere Verantwortliche mit einbezogen werden sollten.

Welche Kriterien für ein Unternehmen im Einzelnen zum Tragen kommen, hängt unter anderem davon ab, ob man sich für eine On-Premise-Lösung, d.h. Festinstallation auf unternehmenseigenem Server oder für eine Software-as-a-Service-Lösung in der Cloud entscheidet. Nicht jedes Unternehmen möchte seine Daten auslagern und auch die Bindung an einen Anbieter wird meist skeptisch betrachtet im Hinblick auf Auswahl, Betrieb und Wartung einer ERP-Lösung. Viele befürchten, sich durch den Erwerb, die Lizenz- und Folgekosten finanziell zu übernehmen.

| ERP-Software nach Betriebsgröße | ERP-Software nach Betriebsmodell | ERP-Software nach Branche |

|---|---|---|

|

|

|

Welche Kriterien dienen der ERP-Software Auswahl?

Eine grundlegende Voraussetzung für eine erfolgreiche Einführung ist das Vorliegen eines Lastenheftes. Damit ist eine Anforderungsliste gemeint, die z.B. auch als eine Excel-Tabelle angelegt werden kann. Das Unternehmen muss sich im Klaren darüber sein, was es mit dem ERP-System erreichen will und welche Anforderungen abzudecken sind.

Es sollten nicht nur die Wünsche bestehender Abteilungen beachtet werden, sondern vorausschauend auch die identifizierten Anforderungen künftiger Verantwortungsbereiche berücksichtigt werden. Für Unternehmen in der Gründungsphase kann der Businessplan wichtige Eckpunkte liefern, aus denen sich künftige Prozessabläufe herleiten lassen.

Hier gibt es das Lastenheft zur Auswahl eines ERP-Systems als Word-Datei zum kostenlosen Download.

Besonders Großunternehmen und internationale Konzerne haben die Erfahrung gemacht, dass ein ERP-System das Rückgrat des ganzen Unternehmens sein kann. Doch was bei Großunternehmen und größeren Mittelständlern inzwischen zum unverzichtbaren Standard gehört, ist für viele Unternehmen aus dem KMU-Bereich noch mit gewissen Fragezeichen versehen. Erstens sind Geschäftsprozesse in der Regel nicht so komplex wie bei Großunternehmen. Zum anderen sind die zur Verfügung stehenden Ressourcen für Softwareanschaffung, externe Beratung, Wartung, Schulung und Upgrades oft sehr begrenzt.

Obwohl die integrierten Businesssoftware-Lösungen inzwischen auch bei KMU Einzug halten und erfolgreich eingesetzt werden, stellen sich viele Kleinunternehmen nach wie vor die Fragen: Lohnt sich eine integrierte Business Software? Erfüllt die alte Software vielleicht doch noch ihren Zweck?

Diese Fragen sind keineswegs abwegig. Unterm Strich jedoch bedeutet der Zugriff auf die gleichen betriebswirtschaftlichen Abbildungs- und Steuerungsressourcen einen enormen Schwung für die Wettbewerbsfähigkeit von kleinen agilen Davids gegenüber weitaus größeren Goliaths.

| Tipp: Immer mehr Anbieter von Cloud-Lösungen bieten Besuchern ihrer Webseiten inzwischen zeitlich befristete Testzugänge an, damit sie die ERP-Lösung kennenlernen und mit Demodaten oder im Idealfall mit Echtdaten testen können. |

Wie lange ist die Nutzungsdauer von ERP-Software?

Gerade um die Jahrtausendwende herum wurden in vielen Unternehmen ERP-Systeme eingeführt. Aufgrund des Jahr-2000-Problems, auch bekannt als Millennium-Bug und der Einführung des Euro, nutzten viele Unternehmen die Möglichkeit, ihre alten Systeme durch Enterprise Resource Planning zu ersetzen. Da die durchschnittliche Nutzung sich bislang auf ungefähr fünfzehn Jahre erstreckte, sind derzeit also viele Unternehmen auf der Suche nach einer zeitgemäßen Alternative.

ERP-Wechselzyklen zeigen an, wie lange Unternehmen an ihren ERP-Systemen festhalten, bevor sie auf neue Lösungen umsteigen. Hierbei sind nicht Release-Wechsel gemeint, sondern Umstiege auf ein komplett neues System. Tendenziell werden die ERP-Wechselzyklen immer kürzer.

Gleich, ob Unternehmen es bislang gewohnt waren, zehn bis fünfzehn Jahre ihre Geschäftsprozesse mit demselben ERP System abzubilden – im Schnitt erfolgt ein Umstieg auf eine neue ERP-Software gegenüber dem letzten Wechsel zeitlich in viel kürzerem Abstand.

Ein wesentlicher Grund für die zunehmende Flexibilität, also die kürzer werdende Bindungsdauer in Jahren an das bisherige ERP System, ist in einem Paradigmenwechsel zu suchen. Denn immer mehr Unternehmen entscheiden sich für Cloud-ERP-Lösungen. Im Gegensatz zu On-Premise-Lösungen, die zunächst aufwendig installiert werden müssen, ist Cloud-ERP-Software sofort einsatzbereit.

Es gibt noch weitere Faktoren, die zur Verkürzung von ERP Wechselzyklen beitragen:

- erleichterte Datenübernahme

- kürzer werdende Einarbeitungszeiten

- fallende Kosten

Anbieter von Cloud-ERP-Lösungen schaffen zudem mit attraktiven Preismodellen zusätzliche Anreize zum Umstieg.

Wie erfolgt die Einführung eines ERP-Systems?

Ziel bei der Einführung eines ERP-Systems ist ein ganzheitliches Management aller Unternehmensressourcen, um die Effizienz der betrieblichen Prozesse steigern, ganz gleich ob kleines, mittelständisches oder großes Unternehmen. Wie gut das gelingt, hängt maßgeblich davon ab, wie genau die Ziele definiert und die Einführung des ERP-Systems vorbereitet wurden. Der Leitfaden zeigt die wesentlichen Schritte der Einführung auf. Sie sollen dazu verhelfen, dass die ERP-Software die betrieblichen Abläufe vom ersten Tag an reibungsfrei steuert.

1. Die Suche nach dem passendem Anbieter

Ist die Anforderungsliste erstellt, geht die Vorbereitung zur Einführung eines ERP-Systems in die nächste Phase. Die Suche nach dem passenden Anbieter dauert in aller Regel mehrere Wochen. Oftmals findet eine Vorauswahl statt, die in internen Meetings diskutiert und immer weiter verfeinert wird. Viele Fragen stehen im Raum:

- Ist die Lösung des Anbieters auf dem neuesten technischen Stand?

- Sind Datenübernahmen aus bestehenden Systemen möglich?

- Lässt sich das System modular erweitern?

Ein Unternehmen mit zwanzig Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von fünf Millionen Euro, den es im europäischen Markt erzielt, wird sich wohl kaum für ein System entscheiden, das auf Tausende Mitarbeiter und Milliardenumsätze ausgelegt ist. Eine solche Lösung wäre völlig überdimensioniert.

| Wie finde ich die passende ERP-Software? |

Beispiel |

|---|---|

| Empfehlungen | Businesspartner und Berater fragen |

| Foren | Xing-Gruppen, LinkedIn-Gruppen |

| Anbieterauswahlseiten | Softselect, IT-Matchmaker, Selecterp |

| Suchmaschinensuche | ERP-Software, Cloud-ERP, Online-ERP |

| Fachzeitschriften | Computerwoche, C´t, iX, IT-Mittelstand |

| Messebesuch | Cebit, IT & Business, Tools |

Um die breite Auswahl an ERP-Anbietern überschaubarer zu machen, wurden Funktionen und Möglichkeiten fünf beliebter ERP-Systeme genau unter die Lupe genommen und in einem anschaulichen ERP-Vergleich gegenübergestellt.

.

2. Pflichtenheft erstellen

Im Fokus der Betrachtung stehen die definierten Anforderungen aus dem Lastenheft. Um herauszufinden, welche Lösung die Anforderungen am besten abdeckt, ob und in welchem Umfang Anpassungsprogrammierungen erfolgen müssen, finden zumeist ausführliche Tests verschiedener ERP-Lösungen statt.

Als Ergebnis von etwaigen Teststellungen und Meetings mit dem ERP-Anbieter entsteht ein Pflichtenheft, in dem die zugesagten Eigenschaften und Lösungen zur Prozessabbildung festgehalten werden. Es ist quasi das Spiegelbild des Lastenheftes. Hier sind auch kleinere Anpassungen an spezifische Situationen des Kunden protokolliert. Nachdem es von beiden Seiten abgenommen wurde, wird es zur verbindlichen Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen Anbieter und Kunde.

.

3. Testsystem aufsetzen

Damit sich die Mitarbeiter im Unternehmen schon früh mit dem ERP-System vertraut machen können, folgt im Anschluss an die formelle Abnahme des Pflichtenheftes das Aufsetzen eines Testsystems. Wie bereits aufgezeigt, macht es aber nur Sinn, wenn es sich bei den Testdaten um „echte“ Daten aus dem Unternehmen handelt und das System nicht irgendwelche irrelevanten Dummy-Daten enthält. Andernfalls würde es die Mitarbeitermotivation bloß bremsen.

| Tipp: Wenn zur Unternehmenssteuerung die Standardprozesse des ERP-Systems ausreichen, lässt sich das Aufsetzen eines Testsystems auch übergehen. Das ERP-System sollte dann zeitnah implementiert und geschult werden. |

Falls laut Pflichtenheft Anpassungen vorzunehmen sind, ist das System zunächst standardmäßig einzurichten und im Anschluss daran anzupassen. Hierbei kommt es nicht nur auf den Anbieter an, sondern auch auf den Kunden. Nur wenn er alle benötigten Informationen zeitgerecht liefert, lässt sich der Zeitplan einhalten. Verzögerungen wären aus Sicht beider Parteien nur kontraproduktiv.

4. Demo und Tests nur mit Echtdaten

Um den Kunden von der Lösung zu überzeugen, sind Echtdaten mehr als hilfreich. Handelt das Unternehmen beispielsweise mit Bekleidung, dann würden Testdaten zu technischen Artikeln wie Computer- oder Druckerzubehör bloß Verwirrung stiften und das Erkennen von Systemvorteilen erschweren.

| Tipp: Immer mehr Anbieter von Cloud-Lösungen bieten Besuchern ihrer Webseiten inzwischen zeitlich befristete Testzugänge an, damit sie die ERP-Lösung kennenlernen und mit Demodaten oder im Idealfall mit Echtdaten testen können. |

5. Anpassungen realisieren

Die Anpassungsprogrammierung verläuft nicht immer nach einem einheitlichen Muster. Bei der klassischen Programmierung werden zuerst alle Anpassungen programmiert und anschließend in einem Zug beim Kunden implementiert.

Zumeist sind zeitaufwendige Nacharbeiten notwendig, wenn die Anforderungen sehr komplex sind. Alternativ geht man heute oft dazu über, iterativ, das heißt, schrittweise vorzugehen. Nach jedem Programmierschritt erfolgt eine Überprüfung durch die Anwender. Auf diese Weise lassen sich Feinjustierungen schneller vornehmen, bevor es zum nächsten Programmierschritt geht.

In modernen Cloud-gestützten ERP-Systemen für KMU sind derartige Anpassungen eher die Ausnahme. Dennoch kann es vorkommen, dass beispielsweise spezielle Preisstrukturen abzubilden sind oder Artikelhistorien nachverfolgt werden sollen und deshalb für ausgewählte Artikel Seriennummern eingeführt werden müssen.

6. Chance zur Datenbereinigung nutzen

Die ERP-Einführung ist nicht nur mit neuen Herausforderungen verbunden, sondern birgt auch eine einmalige Chance der systematischen Datenbereinigung.

Oftmals sind die Vorgängersysteme über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gelaufen und es haben sich unzählige Bewegungsdaten in den Altsystemen angesammelt. Intern spricht man dann von gewachsenen Strukturen.

| Tipp: Bei der Datenaufbereitung für das ERP-System sollte man sich davon nun befreien, indem man nur noch Stammdaten wie Kunden, Lieferanten und Artikel übernimmt und gegebenenfalls erweitert. |

Bei der Datenaufbereitung für das ERP-System kann man sich davon nun befreien, indem man nur noch Stammdaten wie Kunden, Lieferanten und Artikel übernimmt und gegebenenfalls erweitert. Was wollen Mitarbeiter mit zehn Jahre alten Auftragsdaten auch anfangen?

Mit der Datenübernahme ist das ERP-System im Prinzip startklar. Was jetzt noch fehlt, ist die Schulung.

7. Schulung organisieren

Ob eine Schulung erst nach der vollständigen Übernahme aller Daten erfolgt oder schon vorher, hängt von der Ablauforganisation der Einführung und der Komplexität des ERP-Systems ab.

Nach Möglichkeit sollte direkt im Anschluss an die Datenübernahme die Steuerung betrieblicher Prozesse nur noch im neuen ERP-System ablaufen und das oder die Vorgängersysteme deaktiviert werden. Wenn Mitarbeiter allerdings zeitgleich sowohl in alten als auch im neuen System arbeiten, sind Dateninkonsistenzen vorprogrammiert. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Mitarbeiter sollten daher mit Testdaten schon vor der Datenübernahme im neuen System intensiv geschult werden.

| Tipp: Idealerweise werden Key-User geschult. Sie können das erworbene Wissen in ihren Abteilungen dann an die übrigen Mitarbeiter weitergeben und abteilungsweiten Support leisten. |

Anders verhält es sich bei jungen, noch im Aufbau befindlichen Unternehmen. Hier lässt sich der Schulungszeitpunkt logischerweise flexibler ansetzen. Da erst wenige Stammdaten vorhanden sind und die Zahl der Transaktionen noch überschaubar ist, können diese Daten notfalls von Hand in das neue System eingepflegt werden, ohne dass komplexe Übernahmeroutinen entwickelt werden müssen.

8. Dokumentation erstellen

Es versteht sich von selbst, dass sämtliche Anpassungen und Abläufe detailliert dokumentiert werden müssen. Das gilt auch für das abteilungsspezifische Fachwissen im Umgang mit dem neuen ERP-System, weil es die Einarbeitung neuer Mitarbeiter ganz wesentlich erleichtert.

| Tipp: Hilfreich sind Screenshots, um die verschiedenen Aufgaben und Prozesse zu dokumentieren. |

Läuft das System nach einer Anpassungsphase rund, ist die Einführung abgeschlossen und der Echtbetrieb beginnt.

Woran können ERP-Projekte scheitern?

Immer wieder ist von gescheiterten ERP-Projekten zu hören. Liegt es an der mangelhaften Vorbereitung oder an der Komplexität des einzuführenden ERP-Systems selbst?

Nicht nur. In großen Unternehmen gibt es viele Zuständigkeiten, Abhängigkeiten und sogenannte „Fürstentümer“, die durch die Einführung eines ERP-Systems ihre Existenz bedroht sehen. Mitarbeiter sehen ihren Stellenwert schwinden oder sogar den Arbeitsplatz in Gefahr. Auch das Festhalten an bisherigen Strukturen und Tools kann Mitarbeiter dazu veranlassen, die Einführung eines ERP-Systems kritisch zu sehen. Viele befürchten Schwierigkeiten und bleiben lieber bei dem Erlernten und Gewohnten.

| Tipp: Schulungen und offene Gespräche können dieser Einstellung entgegenwirken und zur erhöhten Motivation sowie Akzeptanz der Mitarbeiter beitragen. |

ERP-System Anbieter und Software Lösungen

Da ERP-Systeme heutzutage längst nicht mehr nur auf Großunternehmen ausgelegt sind, ist die Anzahl der Hersteller und Anbieter sehr hoch. Auch in Hinsicht auf Art, Leistung und Umfang unterscheiden sich die Software-Lösungen.

Zum einen gibt es branchenübergreifende ERP-Lösungen, die die meisten Funktionsbereiche und Geschäftsprozesse innerhalb eines Unternehmens abdecken und von daher weit weniger komplex und aufwändig sind als branchenindividuelle Systeme. Eingesetzt werden sie vor allem bei KMU (Hier mehr zum Thema ERP Mittelstand).

Damit das Enterprise Resource Planning seine Aufgabe als Navigations- und Steuerungsinstrument besonders effektiv auch in komplexeren Umgebungen erfüllen kann, werden branchenspezifische ERP-Softwarelösungen eingesetzt. Diese Spezialisten kommen zum Beispiel verstärkt beim Handel, bei den Finanzinstituten und Versicherungen und ganz besonders in der Industrie zum Einsatz. Bei einigen Anwendern stehen die Kundenbindung und Kundenansprache stärker im Vordergrund und somit das CRM und Marketing. Andere wiederum legen besonderen Wert auf Fertigungsprozesse und die damit verbundene Lagerhaltung, die durch ein ERP-System möglichst genau abgebildet werden müssen.

| branchenübergreifende ERP-Systeme |

branchenspezifische ERP-Systeme |

|

|---|---|---|

| Integration | breit | tief |

| Geeignet für | Kleinere Unternehmen und Neueinsteiger | Branchen wie Fahrzeugindustrie, Maschinen- und Anlagenbau |

| Komplexität | gering | hoch |

| Vorteil | Einsatzmöglichkeiten sehr variabel, Schulungsaufwand gering | Anbieter meist spezialisiert |

| Nachteil | Wenig Funktionstiefe | Hoher Aufwand zur Abstimmung |

Trend zu unternehmensübergreifenden ERP-Lösungen

Gerade in der Fertigungsindustrie lässt sich erkennen, wie der Trend zu komplexen ERP-Lösungen hin verläuft. Während sie bisher meist eher unternehmensintern eingesetzt wurden, vernetzen moderne Systeme heutzutage sämtliche Informationen über die ganze Lieferkette hinweg. Der Einsatz funktioniert unternehmensübergreifend. Eingebunden werden nicht mehr nur die direkten Zulieferer, sondern auch deren Lieferanten. So lassen sich Engpässe oder veränderte Produktions- und Lieferbedingungen schon lange im Voraus voraussehen und bei der Planung berücksichtigen. Damit wird nicht nur ein reibungsloser Ablauf ermöglicht, sondern auch das Warenlager überflüssig. Die unternehmensübergreifenden ERP-Systeme markieren einen Trend innerhalb der Entwicklung von Software. Die zunehmende Digitalisierung und folgende Innovationsschübe treiben dies noch weiter an:

- Internet der Dinge

- Big Data

- Industrie 4.0

Auch in Bezug auf die Hersteller hat ein Wandel stattgefunden. Während es bis vor einigen Jahren hauptsächlich Hardwarehersteller waren, die ERP-Systeme als Kombination aus Hard- und Software auf den Markt brachten, sind es heute vor allem Softwarehäuser und –berater, die das Angebot erweitern.

Der ERP-Markt für Großunternehmen und Konzerne wird ganz klar von wenigen Unternehmen dominiert:

- SAP

- Oracle

- Microsoft

Der Markt für mittlere Unternehmen hingegen verteilt sich auf eine weitaus größere Anzahl an Anbietern. Dazu gehören unter anderem:

- Infor

- Sage

- IBM

- IFS

Auch auf dem deutschsprachigen Markt finden sich ERP-Systeme verschiedenster Hersteller. Immer mehr an Bedeutung gewinnen die Cloud-ERP-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen beispielsweise von:

- weclapp (4 mal ERP-System des Jahres)

- myfactory

- Actindo

Die Technische Hochschule Mittelhessen hat sich fünf beliebte ERP-Systeme genau angeschaut und hinsichtlich ihrer Funktionen und Einsatzmöglichkeiten geprüft. Die Ergebnisse daraus werden in diesem anschaulichen ERP-Vergleich gegenübergestellt.

Mit welchen Kosten für ein ERP-System ist zu rechnen?

Eines der großen Ziele bei der Einführung von ERP-Systemen ist die Kosteneinsparung auf lange Sicht. Zunächst einmal muss jedoch Geld investiert werden, um die entsprechende Lösung im Unternehmen zu implementieren. Auf welche Beträge die Kosten sich dabei belaufen, hängt von mehreren Faktoren ab. Dazu gehören beispielsweise

- Größe des Unternehmens

- Anforderungen an die ERP-Software

- Betriebsmodell

Viele Unternehmen begehen den Fehler, lediglich die externen Kosten einzuplanen. Jedoch sollte bereits der Einsatz von Personal für die Auswahl des ERP-Systems einkalkuliert werden. Auch bei der Einführung entstehen Kostenpunkte wie beispielsweise

- Beratungsleistungen

- Schulungen

- Wartungen des ERP-Systems

Um ein finanzielles Übernehmen in Hinblick auf die ERP-System-Auswahl und -einführung zu vermeiden, sollten im Vorhinein sowohl die kurz-, als auch die langfristigen Kosten eingeplant werden. Auf Grund der vielen Faktoren, die den Einsatz einer ERP-Software bedingen, gibt es keine allgemeingültigen Zahlen, auf die sich die Kosten belaufen müssen. Es gibt allenfalls etwaige Richtwerte. Bei großen Unternehmen können die Kosten eines solchen ERP-Projekts über eine halbe Million Euro betragen, mittlere Unternehmen sollten ein Budget von mehreren Hunderttausend Euro einplanen, während kleine Unternehmen Kosten etwa im fünfstelligen Bereich erwartet.

| Unternehmensgröße | Anforderungen | Beschäftigte | Kosten in € |

|---|---|---|---|

| Großunternehmen | hoch | >250 | >500.000 |

| mittleres Unternehmen | hoch | 50 – 249 | 100.000 – 500.000 |

| kleines Unternehmen | mittel | 10 – 49 | 50.000 – 100.000 |

| Kleinstunternehmen | gering | <10 | 10.000 – 50.000 |

Die Alternative zu solch hohen Investitionskosten gerade für kleine und mittlere Unternehmen, stellen die Software-Mietmodelle (Software-as-a-Service) dar, die häufig von cloud-basierten ERP-Software Anbietern angeboten werden. Bei dieser Form der Bereitstellung entfallen hohe Einführungskosten und der monatliche Betrag für kleinere Unternehmen liegt bei circa 50 Euro pro Monat pro Nutzer.

Ist Open Source Software eine kostengünstige Alternative?

Unter Open Source ERP versteht man quelloffene ERP-Software, deren Quellcode von jedem einsehbar ist. Nach strenger Definition muss eine Open Source Software einer Open Source Softwarelizenz unterliegen, die von der Open Source Initiative (OSI) anerkannt wurde.

Theoretisch können sehr viele Entwickler aus unterschiedlichen Ländern an einer Open Source ERP-Lösung mitarbeiten. In der Praxis ist eher eine überschaubare Entwicklergemeinde – zumeist aus einem Land – einem ERP-Softwareprojekt auf Open Source Basis beteiligt. In aller Regel arbeiten die Entwickler für die Firma, die mit Nutzern auch die Wartungs- und Serviceverträge für die Nutzung der Open Source ERP-Software abschließt.

Der Unterschied von Open Source ERP-Software zu kommerzieller Software ist: Open Source ERP ist lizenzkostenfrei. Aufgrund der geringen Spezifikation muss Open Source ERP-Software immer zuerst an die Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden, bevor dieser mit der Software produktiv arbeiten kann. Obwohl die Anpassungsentwicklung von jedem Entwickler vorgenommen werden kann, greifen Nutzer in aller Regel auf das Entwicklerteam des Anbieters zurück.

Meist lassen sich Unternehmen von fehlenden Lizenzgebühren täuschen und vergessen darüber die wahren Kosten für den hohen Anpassungsaufwand. Bei dem Modell Cloud ERP beispielsweise sind die Kosten hingegen klar definiert und Updates sind bei den meisten Anbietern dieser Form im Monatspreis inbegriffen.

Welche Vor- und Nachteile hat ein ERP-System?

Agilität, Flexibilität. Die Fähigkeit, vorhandene Ressourcen zu erkennen, sie optimal zu steuern und zu planen. Die Fähigkeit, frühzeitig auf neue Trends und Kundenbedürfnisse zu reagieren und preislich oft auch global mithalten zu können. All das sind Anforderungen, die sowohl Großunternehmen als auch KMU erfüllen müssen.

Um den langjährigen Vorstandsvorsitzenden der BMW AG, Eberhard von Kuenheim zu zitieren:

„Wettbewerb ist immer mehr und mehr eine Frage richtiger Beherrschbarkeit von Zeit. Nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen überholen die Langsamen.“

Dass durch ein solches Vorhaben wie die Einführung eines ERP-Systems neben den vielen positiven Effekten auch Nachteile entstehen können, sollte jedem bewusst sein. Eine unausgereifte Strategie und Umsetzung können zu ungeplanten Kosten führen, die gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen schwer ins Gewicht fallen können.

Vorteile ERP-System

Integrierte ERP-Systeme fördern das Prozessdenken der Mitarbeiter, wodurch die Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen hinweg vereinfacht wird und Barrieren überwunden werden.

Eine leistungsfähige und passende ERP-Lösung bietet jederzeitigen Überblick über die aktuelle Firmenentwicklung und liefert der Geschäftsleitung Werkzeuge für eine gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit an die Hand.

Vorteile von ERP-Systemen auf einen Blick:

![]() Erhöhte Automatisierung für kürzere Bearbeitungszeiten und Kostenersparnisse

Erhöhte Automatisierung für kürzere Bearbeitungszeiten und Kostenersparnisse

![]() Verringerte Durchlaufzeiten von Prozessen

Verringerte Durchlaufzeiten von Prozessen

![]() Erhöhte Datenqualität, Redundanzen und Inkonsistenzen werden vermieden

Erhöhte Datenqualität, Redundanzen und Inkonsistenzen werden vermieden

![]() Verbesserte Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen hinweg

Verbesserte Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen hinweg

![]() Optimierter Informationsfluss im Unternehmen

Optimierter Informationsfluss im Unternehmen

![]() Überwinden organisatorischer und technischer Schnittstellen

Überwinden organisatorischer und technischer Schnittstellen

Nachteile ERP-System

Auch Nachteile können durch den Einsatz eines ERP-Systems entstehen, vor allem wenn sich vor Einführung nicht ausreichend Gedanken bezüglich Anforderungen und Auswahl gemacht wurden.

Solche Nachteile können sein:

![]() Hoher Aufwand bei der Einführung mit hohem Kostenaufwand

Hoher Aufwand bei der Einführung mit hohem Kostenaufwand

![]() Abhängigkeit vom Hersteller

Abhängigkeit vom Hersteller

![]() Demotivation der Mitarbeiter bei komplizierten, nutzerunfreundlichen Systemen

Demotivation der Mitarbeiter bei komplizierten, nutzerunfreundlichen Systemen

![]() Hoher Aufwand für Customizing, Schulung und Wartung

Hoher Aufwand für Customizing, Schulung und Wartung

![]() Hoher Aufwand für die Integration von Fremdsystemen

Hoher Aufwand für die Integration von Fremdsystemen

Martin Hesseler, Marcus Görtz : Basiswissen ERP-Systeme: Auswahl, Einführung & Einsatz betriebswirtschaftlicher Standardsoftware. W3L, 1. Auflage, 2007.-ISBN: 3937137386

Iris Vieweg, Christian Werner, Klaus-P. Wagner, Thomas Hüttl, Dieter Backin: Einführung Wirtschaftsinformatik: IT-Grundwissen für Studium und Praxis. Gabler Verlag, Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2012.-ISBN 978-3-8349-3135-1

Peter A. Grammer: Der ERP – Kompass: ERP-Projekte zum Erfolg führen. MITP Verlags GmbH, 2011.-ISBN: 978-3-8266-9129-4

Norbert Gronau: Enterprise Resource Planning: Architektur, Funktionen und Management von ERP-Systemen, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München, 2010.-ISBN: 3486590502